在维也纳金色大厅,交响乐团用十二平均律演绎着跨越国界的经典;而在印度寺庙,拉格(Raga)的旋律正随着晨光流转,诉说着千年不变的宗教情感。音乐,这门被视作“世界语言”的艺术,为何始终未能形成真正的“通用语”?答案藏于全球各地独特的音阶体系中——它们既是数学规律的产物,也是文化基因的载体,更是人类听觉感知的镜像。

数学密码:频率比例的多元解

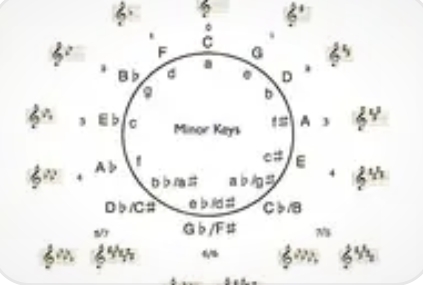

音阶的本质是频率的比例游戏。西方十二平均律将八度分为12个等距半音,这种等比数列的数学结构使得转调成为可能,却也掩盖了其他文化的解法。中 国五声音阶(宫、商、角、徵、羽)通过“三分损益法”生成,其音程中缺失的半音(如无fa、si)造就了空灵的东方韵味。敦煌壁画中的《张议潮统军出行图》虽无声,但商旅队列的排列方式,恰似五声音阶中宫-商-角的递进逻辑,印证着数学与艺术的同源。

更极端的例子来自阿拉伯马卡姆(Maqam)系统:一个八度被细分为24等分,产生微分音。这种将全音九等分的做法,在波斯音阶中催生了“b5”(降五音)的神秘色彩。就像敦煌第420窟《观音救怨贼难》壁画中,商队翻越陡山的惊险被横幅式构图定格,阿拉伯音乐家对微分音的掌控,同样在半音之间构建出戏剧性的张力。

文化基因:音阶中的身份密码

印度拉格体系揭示了音阶与文化的深度绑定。7个基础音(Sa、Re、Ga、Ma、Pa、Dha、Ni)通过纯律结构衍生出14种调式,每种拉格不仅对应特定音阶,更与时间、季节、情绪紧密关联——清晨拉格(Bhairav)用深沉的音程唤醒神性,黄昏拉格(Yaman)则以明亮的旋律迎接夜晚。这种“音乐时辰表”在敦煌第257窟《九色鹿救溺》壁画中亦有隐喻:横卷式构图里,鹿的救赎与忘恩负义的对比,恰似拉格音乐中神圣与世俗的永恒对话。

西非曼丁鼓乐则以鼓语替代音阶,形成独特的“节奏语言”。几内亚的Yekeke鼓乐用高中低三种音色编织庆典,就像敦煌第323窟北壁的《张骞出使西域图》,通过“U”字形构图将历史事件与宗教传播结合,非洲鼓手也以特定节奏型(如Donsou猎人之歌)传递信息,让鼓声成为部落的身份标识。

生物感知:大脑的“音乐方言”

人类听觉系统对音阶的偏好藏着生物学密码。神经科学研究显示,西方人更易感知十二平均律的和谐,而印度音乐家对微分音的敏感度是普通人的3倍。这种差异在敦煌第220窟药师经变画中得到印证:乐队中箜篌、琵琶的排列方式,暗合西方和声学中的音域分层,而反弹琵琶的伎乐天则以非标准音程挑战听觉习惯——正如大脑的神经振荡会与音乐刺激同步,文化训练塑造了独特的“音乐预期”。

全球化中的坚守与融合

尽管十二平均律借由钢琴与数字技术成为国际标准,地方音阶仍通过数字平台顽强生长。Spotify的“世界音乐”分类中,日本都节音阶(1-b2-4-5-b6)与匈牙利小调音阶(1-2-b3-#4-5-b6-7)并列,就像敦煌数字资源库让第17窟的《藏经洞》壁画通过VR技术触达全球观众,科技正在打破物理限制,却无法消弭文化本质的差异。

音乐没有“通用语”,因为它的本质不是语言,而是文化基因的声学显影。从敦煌壁画中商旅的横幅式构图,到印度拉格与时间的绑定,再到西非鼓语的节奏密码,音阶的多样性恰似人类文明的DNA——数学是它的骨架,文化是它的血肉,而生物感知则是让它跃动的灵魂。当维也纳爱乐乐团奏响《春之祭》,而加德满都的僧侣仍在吟唱五百年前的拉格,我们终于明白:音乐从未试图成为“通用语”,它只想做每一片土地上最忠实的文化传声筒。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表百度立场。

本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。